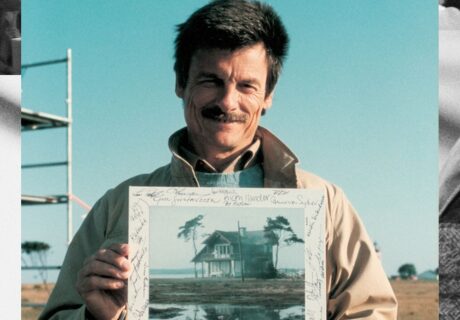

L’orso d’oro della 66/ima edizione Berlinale va al film documentario ‘Fuocoammare’ di Gianfranco Rosi. Il film, che il regista già Leone d’oro a Venezia con ‘Sacro G.r.a.’, ha girato nel corso di un anno e mezzo a Lampedusa documentando da un lato la vita sospesa di alcuni suoi abitanti e dall’altro quella drammatica dei migranti in esodo verso l’Europa, aveva colpito sin dall’inizio critica e pubblico del Festival.

In una bellissima intervista Rosi dice che il film lo farebbe vedere a tutti i nostri politici, “in Parlamento, in Senato e specialmente ai più tosti come Salvini”.

Leggi l’intervista di Cristiana Paternò e Michela Greco:

Quasi superfluo chiederlo. A a chi dedica questo Orso d’oro?

Il mio pensiero è andato subito a tutti quelli che non arrivano mai a Lampedusa in questo viaggio della speranza, e voglio dedicare il premio alla gente di Lampedusa che da sempre apre il cuore agli altri. Quando ho chiesto al dottor Pietro Bartolo cosa fa di Lampedusa un paese così generoso, mi ha risposto: siamo pescatori e accettiamo qualsiasi cosa venga dal mare. L’Europa sta considerando le sue politiche, io spero che sia chiaro che la gente non può morire in mare mentre fugge da terribili tragedie

Come nasce il suo metodo di lavoro così peculiare: la lunga permanenza sul campo, la capacità di parlare una lingua universale con le sue immagini?

Conta la mia formazione di apolide. Mi sono formato come cineasta in America, sul campo, e ho da subito avuto l’esigenza di lavorare da solo e in modo indipendente. Ho sempre pensato che ci volesse del tempo per fare le cose e andando con una troupe, anche con un solo cameraman, non avrei potuto. Poi ho bisogno di creare intimità con le storie e i personaggi. I tempi dei miei film sono dettati da loro e non posso capirli dall’inizio. So da dove parto ma non so dove arrivo e la scrittura viene sempre dagli incontri, dall’intimità dei personaggi. Tutto nasce dalla loro verità.

Nel film ci sono due piani che scorrono paralleli e non si incontrano: la vita degli isolani e le migrazioni.

All’inizio volevo raccontare l’identità dell’isola e volevo che non fosse semplicemente un contenitore da riempire con storie legate all’immigrazione. E’ vero che non c’è mai un incontro tra le due realtà perché dagli ultimi tre anni con Triton e Mare Nostrum il confine si è spostato in mare aperto. Lampedusa non è più un luogo dove la gente arrivava e si fermava, ora tutto è istituzionalizzato. I migranti vengono raccolti in mare dalla guardia costiera, portati al controllo medico, quindi un autobus li trasporta nel centro di accoglienza e dopo tre giorni già partono per altre destinazioni. Solo con il gruppo dei nigeriani che cantano il rap sono riuscito a trascorrere qualche giorno e creare un rapporto più profondo. Cinque anni fa avrei fatto un altro film: durante la primavera araba c’erano sull’isola 4.000 migranti con 3.000 abitanti e ci sono stati anche degli scontri.

L’Europa si accorge ora della tragedia.

Berlino ha accolto quest’anno 80mila migranti. Lampedusa è da sempre terra di confine e in questi venti anni sono passate 400mila persone, ma era una cosa che l’Italia si doveva risolvere da sola. Quest’estate l’Europa si è finalmente accorta che ci sono masse di persone che si stanno muovendo e ha iniziato a discutere di migrazione e reagire, purtroppo non molto bene. È vergognoso quello che sta succedendo adesso in Austria. Stabilire un tetto agli ingressi avrà come unico effetto di spostare il flusso sulla Grecia. È una cosa folle. Se l’Europa non riesce a fare i conti con una politica europea e non nazionale sarà la fine di tutto. La cosa che fa più paura non sono tanto i confini fisici, ma i confini mentali. A Berlino, qualche giorno, fa c’è stato un pullman assediato dai passanti perché si sono accorti che c’erano dei migranti all’interno. Dieter Kosslick ha detto ‘me ne vergogno, mi riporta alla Germania di 70 anni fa che hanno vissuto i miei genitori’.

Il suo film è un film politico?

Io non do un messaggio politico, ma quasi un grido di disperazione. Bisogna creare la consapevolezza che le persone non possono morire in mare scappando da una tragedia. Io non credo che il cinema cambi la politica però creare una consapevolezza è già tantissimo, vedere che queste persone non sono numeri, ma individui. Non ho voluto fare un film politico né un’inchiesta né dare giudizi o trovare una soluzione. Sono partito dall’eco della tragedia del 3 ottobre e poi c’è stato un percorso molto lungo finché un’altra tragedia mi si è palesata davanti e non ho potuto distogliere lo sguardo.

Naturalmente si è interrogato sull’eticità della scelta di rappresentare la morte.

Certo. Mi sono trovato davanti questa tragedia che ha determinato la fine del film. Dopo le immagini che ho girato nella stiva del barcone non sono più riuscito a girare un solo fotogramma, c’è stata una rottura emotiva. Non avrei mai voluto raccontare la morte, ma le immagini non sono gratuite. La grande sfida del film è stata quella di non voltarsi, di non censurare. Sarei stato ipocrita a non usarle. Quello che succede nella stiva ci riporta alle camere a gas: persone che muoiono asfissiate. Era mio dovere filmare e far vedere che si muore durante un viaggio di appena cinque ore dalla Libia chiusi dentro uno spazio angusto (mostra le immagini sul suo iPhone, ndr). Ce ne sono centinaia di questi casi, ma non fanno notizia.

Rispetto ai filmati dei lager, questi sono in contemporanea con gli eventi.

Per la prima volta viviamo una tragedia e ne siamo testimoni. Quindi siamo tutti responsabili di questa mattanza. Le immagini dell’Olocausto ci sono state fornite dopo. Adesso vediamo morire i bambini e nessuno fa nulla.

Si aspettava di vedere qualcosa del genere?

Nessuno è preparato a quelle cose. La morte mi è arrivata addosso e ho dovuto decidere se filmarla. Altri cadaveri non li ho filmati ma in quel momento era inevitabile. Quando montavo con Jacopo Quadri non sapevo se fosse un punto di partenza o di arrivo, poi ho deciso che il pubblico dovesse essere portato a quel momento, attraverso i discorsi del dottor Bartolo e il mondo interiore di Samuele, e che poi potesse uscirne senza sentirsi insultato o manipolato. Tutto è stato fatto in maniera consapevole.

Toglierebbe quell’immagine dal film?

No, perché, come ho detto, il film è costruito per arrivare lì e uscirne con una forza, forse anche con una speranza: Samuele ci porta con la torcia dentro al bosco, come in una fiaba, e trova un uccellino che gli racconta un segreto. E’ un momento di libertà totale per il pubblico, ognuno può mettere in quel dialogo ciò che vuole.

Ci sono altri cineasti italiani che sente vicini per il tipo di ricerca estetica sul documentario?

Ci sono registi fantastici che fanno il lavoro che faccio io, dove la realtà si trasforma in qualcos’altro e che usano il linguaggio del cinema: Roberto Minervini, Pietro Marcello. Io cerco un rigore assoluto. Non credo che la camera a mano dia più verità, anzi crea più distanza perché ti rendi conto che c’è un cameraman.

Pensa che sia il momento di dare la macchina da presa ai rifugiati?

Non c’è bisogno di dargliela, tutti hanno dei telefonini e girano immagini del viaggio. Bisogna solo avere la buona volontà di assemblare queste immagini e ne viene fuori qualcosa di molto forte, però non era il lavoro che volevo fare io.